4月19日(月)の活動報告は、日常の中で気づいたチャンスについて書きます。

本日は買い物に出かけた時にジーンズを買いました。

丈の直しが終わって受けとる時に店員さんから「余った布はお持ち帰りしますか?」と聞かれたので「結構です」とお伝えしました。

余った布の使い道を考えた時、破れたところの補修ぐらいしか思いつかなかったからです。

破れたらまた新しいものに変えるというスタンスだったので、不要であると思い答えました。

なぜか気になったので「持って帰ってどんな使い方をするのですか?」と聞いてみたところ意外な答えがあり驚きました。

店員さんが教えてくれた使い道は2つ。

1つ目は「特にご年配の方は、破れたところを直す用に持って帰ります」との事。

ここまでは予想の範囲だったので(ですよね)と思いました。

ところが、2つ目の答えが興味深い内容でした。

それは「若い方は、油汚れなどの掃除用にお持ち帰りになる方がいらっしゃいます」との事でした。

これは気づきませんでした。目からうろこでした。

この事で思い出したのは「学ぶチャンスは日常のいたるところにある」という事です。

飛躍しすぎかもしれませんが、そうやって考えると我々の日常の中には様々な可能性が眠っているという事になると思います。

それらをキャッチできるかどうかは「普段の心がけ」だとすると、メンタルヘルス(こころの健康)は非常に大切であると言えます。

メンタルヘルス講義の中の例え話に使ってみようと思いました。

今回の報告は以上となります!!

4月17日(土)の活動報告はメンタルヘルス講習会の実施をさせていただ事について書きます。

本日午後にメンタルヘルス講習会を実施させていただきました。

例年ストレスチェックを実施させていただいている企業様から(今年はメンタルヘルスについてのお話しもお願い!)との依頼をいただき実施のはこびとなりました。

提供させていただいた講習は一般層向けのセルフケアの内容で、39名の方のご参加をいただきました。

今回提供させていただいた内容ですが、先日島田市商工会の役員の方にモニターとなっていただき、その時のフィードバックを基にブラッシュアップしたもので、そのおかげもあってか多くの参加者様から好評をいただく事ができました。

(フィードバックをいただいた時のブログはこちらです)

実施してみた感想ですが、社内の雰囲気の良さをグループワークの盛り上がりから感じましたので、社員の皆さんに積極的に投資をしている会社のモデルケースであるという印象を感じました。

実施させていただいた企業様は健康経営の優良法人として認定されている会社で、更にブライト500にも認定された会社です。

そんな背景もあってか、会社の雰囲気がとてもいいので「この様な会社が増えたらいいな」という事を感じました。

今回の報告は以上となります!!

4月2日(金)の活動報告は電話相談の当番の事について書きます。

昨日に続いて本日も電話相談の当番がありました。

よくよく思い出してみたら、昨日はエイプリルフールでしたね。

そんな事を感じる相談もありましたが「事実は小説より奇なり」という事もありますので相談業務の世界は奥が深いです。

本日の相談は昨日とは違った属性の相談ではありましたが、無事に終わる事ができました。

相談業務と言うと「悩みごとに対して解決策を出す」という事がイメージがあるかと思いますが、実際はそうでもない時があり、問題が解決しなくても「おかげでスッキリしました。ありがとうございました」と終わる事も多々あります。

ポイントは「話す事でこころの中のモヤモヤを吐き出す」という事で、吐き出してスッキリした分だけカタルシス(浄化作用)が得られるという事です。

ですので、身近に話を聞いてくれる人の存在が居る事が、メンタルヘルスマネジメント(こころの健康管理)に大きく役に立ちます。

周りの人の役にたつ、なりますと大きな事をしなければならないというイメージがあるかとは思いますが「無理のない範囲でちょっとだけお話しを聞いてあげる」という事でも誰かの役に立つことはできますので、一度試してみてはいかがでしょうか?

「それより私の話をきいて!」という方はぜひカウンセリングをご用命ください(笑)

今回の報告は以上となります!!

3月29日(月)の活動報告は先日実施されたモニター会のフィードバックをいただいた事について書きます。

先日「島田市商工会モニター会」の席で、メンタルヘルスセミナーを実施させていただきました。

対象は島田市商工会の役員の方々で、セミナー受注のための広報・フィードバックをいただく事を目的に実施しました。

本日はその時のフィードバックをいただくべく、振り返りのネット会議に参加しました。

振り返り会はZoomで開催されました。

参加者は島田市商工会の経営指導員さんと商業部役員の皆さんで、内容の構成などについて率直なフードバックをいただきました。

メンタルヘルスについては、健康経営などのニーズがあるので更なる磨きをかけて今後に生かしてほしいという事で終わりました。

総括しての感想ですが、社内の人間関係改善や健康経営の普及に伴うニーズが確実にある事が分かりました。

今回のメンタルヘルスの講義はすでに実施依頼があり来月実施をするので、今回の改善点をふまえ質の高い講義を提供しようと思います。

今回の報告は以上となります!!

3月19日(金)の活動報告はメンタルヘルスについて書きます。

昨日実施されたモニター会で「メンタルヘルス・メンタルヘルスケアという言葉を始めて聞いた」という方がいらっしゃいましたので、情報のシェアも兼ねてお伝えします。

まず「メンタルヘルス」ですが、直訳すると

メンタル:心

ヘルス:健康

となり「心の健康」を指します。

「メンタルヘルスケア」の「ケア」は注意・用心・心使い・配慮・世話をする事、を指します。

ですので「メンタルヘルスケア」は「心の健康管理」と解釈すると良いでしょう。

では「心の健康管理」とはどの様な事をすればいいのか?

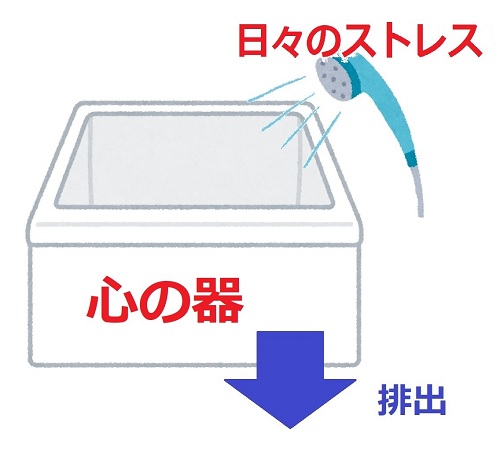

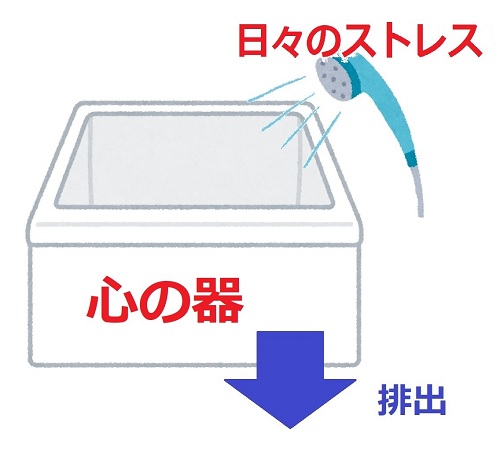

まずは下のイラストをご覧ください。

ストレスの状態を図に表してみました。

まず、皆さんの心の中には「心の器」があり、日々その中に「ストレス」が流れ込んでいる、という事をイメージしてください。(器の大きさには個人差があります)

心の器の中がストレスでいっぱいになり、溢れてしまった状態が心の病を発症してしまった状態となります。

そうならないように適度にストレス発散をする事が「排出」(ストレスコーピング)となります。

このケースで言う「管理」とは、心の器が溢れない様に管理をするという事です。

①日々のストレスの流入量を減らしたり入ってこないようにする事

②溢れそうになったら排出する

と言った事が主な管理となります。

次に①②についてどの様な事をしたら良いのかを示します。

①日々のストレスの流入量を減らしたり入ってこないようにする事

自分のパーソナリティおよび日々の行動を理解する事から始まります。

自分の考え方・行動を分析して「ストレスになりやすい考え方」を見つけ改善を図ります。

具体的な方法については個人差があり、また個人でできる事には限界もあるので、カウンセリングなどを利用して専門家の支援を受ける事をお勧めします。

②溢れそうになったら排出する

リラクゼーションなどを通じてストレスの解消を図ります。

音楽を聴く・本を読む・映画鑑賞、などがありますが、身体と心はつながっているので、運動をするなどして身体面からのアプローチをする事も有効な方法と言えるでしょう。

ただし、心のエネルギーが低下している状態で一般的な「気力を使う気晴らし」をすると逆効果になる場合がありますので注意が必要です。

また「睡眠が不足している」という事もストレスの元になるので、休養をとる事も大切です。

今回の話をまとめます。

・メンタルヘルス:心の健康

・メンタルヘルスケア:心の健康管理

心の器からストレスが溢れてしまわないように管理する事。

となります。

現在、今回の内容+αと性格診断をセットにして2時間ぐらいの研修を実施しています。

健康経営を始めてみようとしている企業様、もしくは実施されている企業様。

1度ご検討してみてはいかがでしょうか?

今回の報告は以上となります!

3月17日(水)の活動報告はメンタルヘルスセミナーのプレゼンをやらせていただいた事について書きます。

今日は島田市商工会の役員の皆様に「メンタルヘルスセミナー」のプレゼンをさせていただきました。

こちらは島田市商工会が主催する「モニターイベント」の一環で、経営指導員さんから話をいただいてエントリーをして、提供側として参加させていただいたという流れになります。

自分としては健康経営の支援事業としてメンタルヘルスセミナーの提供を企画しており、実施前に反応を見たかったのでエントリーさせていただきました。

持ち時間は90分で、、メンタルヘルスの構造・管理についての解説、性格診断のテスト、グループワークを2回、10分間の休憩時間、を盛り込んだ内容に仕上げて臨みました。

速報的ではありますが、主な反応は以下の通りです。

「良かった点」

・メンタルヘルスという言葉は知っていたが、意味が分からなかったので参考になった。

・性格診断が参考になった。

・現在健康経営に取り組んでいるが、参考になった。

「改善点」

・性格診断はなんとなく分かったが、自分の悩み事との関連性が分からない。

・個人の成育歴でのトラウマ的な事も要素としてあるかと思われるが、そこまでは分からなかった。

出席されたのが役員の方という事もあってか、率直なご意見をいただきありがたかったです。

次回への改善点が見えました。

このイベントのこの後ですが、モニターの皆様からいただいたアンケートを集計して「振り返り会」を実施するそうなので、今後の展開につなげていこうと思います。

今回の報告は以上となります!!

3月13日(土)の活動報告は相談員の事例検討会に出席した事について書きます。

今回の事例検討会ですが月に1度の頻度で定期的に実施されています。

登録している相談員にとっては参加が相談員継続の義務になっています。

運営は、事例提供を持ち回りで担当し、ファシリテーターによる進行で実施されます。

事例検討会のメリット・デメリットは下記の通り。

「メリット」

・他者の事例から経験・知識が補える。

・相談員同士でシェアする事で共通認識の醸造に役立つ。

「デメリット」

・形骸化すると日常の相談業務が「提供事例を獲得するための場」になってしまう。

・事例提供者を非難する場になってしまう危険性がある。

上記の点があるため、ファシリテーターの技量が重要となります。

以下は自分がファシリテーターを担当する時に気を付けているポイントです。

| 気を付けているポイント |

対処できなくて失敗した事 |

| 最初に発言時間・発言内容等を設定して同意を得てから進める。 |

自分が「その場の先生」になろうとする人物に場を支配されてしまった。 |

| 発言が少ない・無いものに対して発言を促して発言のバランスを保つ。 |

疎外感を感じメンバーの気持ちが離れてしまった。

場のモチベーションが下がり発言が減る、またはなくなる。 |

上記は会社の会議などにも共通する場合があるでしょうから、参考になれば幸いです。

今回の報告は以上です!!

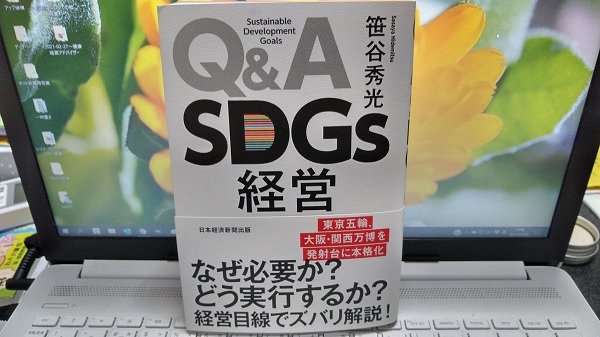

3月8日の活動報告は注文していた本が届いた事について書きます。

今回購入した本はSDGsについての本で、チャンネル登録しているYou Tubeチャンネルで紹介されていたので買ってみました。

先にチャンネル登録しているYou Tubeチャンネルについてお伝えしますが「イマージョン実践経営大学(クリックすると飛びます)」というYou Tubeチャンネルです。

こちらのチャンネルは、株式会社イマージョン代表で千葉商科大学大学院にて客員教授をされている藤井正隆先生が様々な話題を基に実践経営についての情報を配信しているチャンネルです。

(今回の本購入につながった動画は「トヨタ5000億社債発行で本格化するSDGs」という内容です)←クリックすると飛びます。

わたしの今のターゲットは健康経営ですが、隣接領域としてSDGsも繋がっていますし、いずれはそちらの活動にもつなげていきたいので今のうちから勉強です。

外務省:「「持続可能な開発目標(SDGs)達成に向けて日本が果たす役割」より引用

SDGsについてはすでにご存じの方もいらっしゃるかとは思いますが、2015年9月の国連サミットで採択された枠組みで、2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標で、内訳として17のゴール、169のターゲットから構成されています。

イラストの右下にあるカラフルなデザインのバッチを付けている人を見た事がある人もいらっしゃるかと思います。

あれはSDGsに取り組んでいますよ、という意思表示でもあります。

わたしの住んでいる浜松市でもSDGsの取り組みはすでに始まっていて、○○番のゴールに対して○○を行います、という形で施策をたてて実施が始まっています。

(参考資料:浜松市 SDGs 未来都市計画.....P8以降に目標と施策が載っています)

今回の記事をまとめると、様々な活動を通じて世の中は向かうべき方向に向かっています。

そのために施策が打ち出されていますし、予算の配分も行われいています。

ですので、経営を効果的に行っていくためには世の中の動きを知り、流れに合わせて変化していく事で生き残っていく必要があります。

「強いものが生き残るのではなくて、変化に対応できたものが生き残る」という言葉もありますので、学びを得る事で生き残る経営を実践していきたいと思います。

今回の報告は以上です!!

今日は所属しているボランティア活動の団体の35周年記念行事の実行委員会がありました。

主に内部向けの行事になりますが、活動に関わっている者同士での交流の場を作る事と、長年貢献されている方に対して感謝状を進呈しよう、という事がまとまり次回の会議までに担当者が詳細を決めて発表するという事までが決まりました。

こちらのボランティア団体では、かつて部会の委員長に就任したり、今は別の部会の副委員長をやったりと、何かと役割を頼まれる事が多くなりました。

年齢にして40代後半なので、そういう時期なのかもしれません。

恐らくこういったお話しはいわゆる「よくある話」で、住んでいる地区(地域)の総代、PTAの役員、など皆さんも話の1つや2つは経験されている事なのではないかと思います。

そして、その役を引き受ける・断る、という事にも賛否両論あるかと思います。

皆さんはどの様な考えをお持ちでしょうか?

私の場合は「組織の運営を学ぶ機会」という事で、無理にならない範囲で積極的に参加する様にしています。

前述のボランティア団体は、実働メンバーが130人ほどいる団体で、いくつかの部会に分けて細分化する事で内部の統制を図っています。

それだけの人数が居るので、1つの意見を通すために様々な方の意見を集約して取りまとめる苦労という事があります。

この時にカウンセラーとして学んだ事が役にたちます。

言い換えれば「学んだ事を生かす場」として捉える様にする事でストレスにならないようにしている、と言えるかと思います。

他方「塞翁が馬」という言葉もあります。

人生どう転ぶか分からないので「災い転じて福と成す」という事が大事で、その考えの行きつくところが「人生で無駄な経験はない」という境地なのではないかと思います。

何が言いたかったかというと、日々の中で自分の成長につながるプラスの出来事はたくさんある、という事を言いたかったです。

日常はチャンスに溢れている!そんな気持ちを持ち続けていきたいです。

今回の報告は以上となります!!